Faut-il classer la salle de chimie de 1887 ?

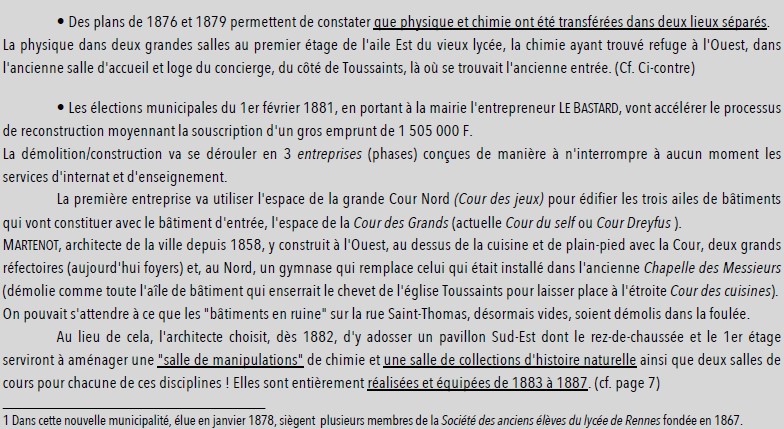

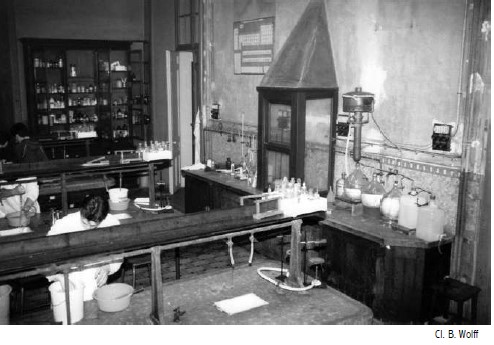

Cette vieille salle de TP de chimie, dite « salle HEBERT », est la seule salle de l’espace patrimonial scientifique à n’être plus utilisée pour des cours, depuis la phase 7 de la rénovation (2000-2003). Cette salle a fortement impressionné les participants à l’Assemblée générale de l’ASEISTE (dont B. Wolff vous a entretenus dans le précédent numéro) par la qualité des objets présentés mais aussi par sa conception (des « paillasses » destinées aux élèves et non au seul professeur) et la qualité de l’équipement.

Ceci, joint au fait que partout ailleurs les salles de ce type ont disparu (et aussi que certains des congressistes en croyaient la réalisation plus précoce), on se plut à évoquer, à plusieurs reprises, la nécessité de faire classer « la salle de Zola ».

Une bonne occasion de nous interroger sur la pertinence de la suggestion et – pour en juger en connaissance de cause – de rassembler ce que nous avons appris sur cette salle d’avant-garde.

Pour cela il fallait

– voir comment sa construction s’est insérée dans le « mécano » de la substitution du lycée neuf à l’ancien.

– comprendre ce que signifiait pour la société rennaise, une réalisation aussi moderne.

– faire la liste des transformations subies depuis.

C’est le propos du présent dossier.

A. Thépot

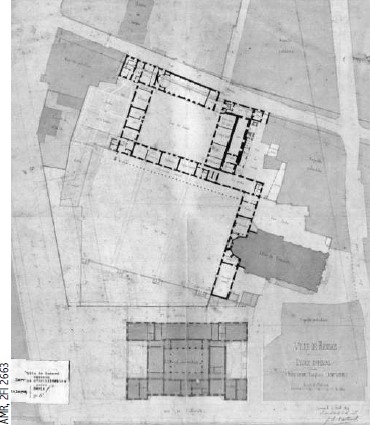

En haut :

Plan de 1858 par J-B Martenot montrant le vieux lycée dans son quartier. Pas de rue entre le Palais universitaire tout neuf et le lycée. L’élargissement prévu de la rue Saint-Thomas frappe d’alignement les bâtiments au sud dont la chapelle.

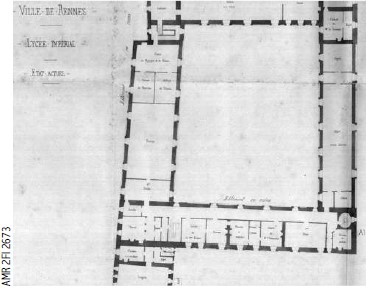

Au milieu :

Plan de 1859 de J-B Martenot montrant, au deuxième étage au dessus de la chapelle, la salle

de physique-chimie, le

cabinet de physique et celui de chimie.

cabinet de physique et celui de chimie.

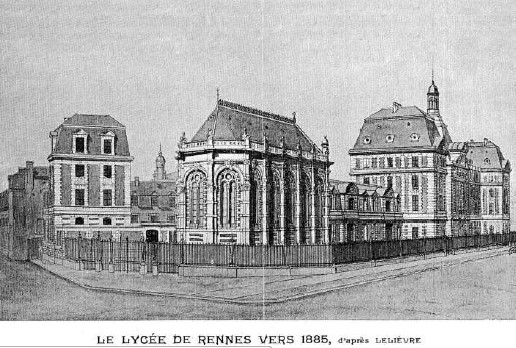

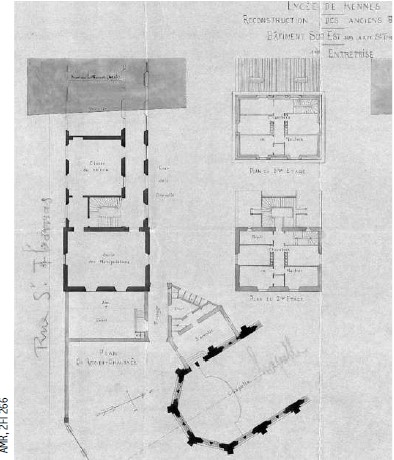

Ci-contre :Gravure d’après un dessin datant de la première phase de reconstruction du lycée : construit selon l’alignement, le haut pavillon Sud-Est qui abrite, au rez de- chaussée, les 2 salles de chimie(« manipulations »et cours), s’appuie sur le vieux lycée décrépit qu’il fossilise.

Pourquoi tant de hâte ?

Pourquoi tant de hâte ?

Nous n’avons à ce jour pas trouvé de textes qui permettraient de comprendre pourquoi MARTENOT accepte de fossiliser des bâtiments promis depuis 50 ans à la démolition, et anticipe, loin du chantier principal en cours, la construction de ces salles de sciences répondant au souci de promouvoir un enseignement fondé sur l’expérimentation des élèves. En particulier en matière de chimie.

Nous sommes donc réduits à émettre quelques hypothèses.

• MARTENOT n’y est sans doute pas hostile : la création de véritables ateliers en tant que salles de dessin d’imitation (1893, 3ème entreprise) montre son

intérêt pour l’innovation pédagogique. Mais de là à se livrer à un véritable bricolage architectural, cela suppose des pressions fortes.

• Satisfaire des disciplines scientifiques moins bien loties en matière de locaux que ne l’était la physique qui avait pu récupérer deux grandes salles ? Rapprocher les locaux de chimie et ceux de physique ? Cela a pu compter, mais cela aurait-il suffit à motiver les décideurs ? Peu probable !

• Tout se passe comme si dans l’opinion rennnaise et celle de la nouvelle municipalité LE BASTARD, l’idée prévalait qu’on avait manqué d’ambition pour un lycée qui formait les élites de la Bretagne et même au-delà, qu’on avait perdu du temps et que – les travaux étant, cette fois, décidés – ce temps, il fallait essayer de le rattraper. Se pose alors

la question des agents d’influence.

• Rennes a certes connu de grands botanistes (DEGLAND, DESFONTAINES, DUJARDIN) mais l’un des scientifiques qui a le plus marqué le microcosme

rennais par son engagement dans la cité (conseiller municipal), par ses cours gratuits de chimie en direction du monde agricole, mais aussi par son

opiniâtreté à obtenir, à la faculté des sciences (alors au Présidial, actuel Hôtel de Ville), un laboratoire dechimie digne de ses recherches, c’est le Bolognais Faustino MALAGUTI (1802-1878).

Correspondant de l’Institut, il fut successivement à Rennes, professeur de chimie à la faculté des sciences, doyen (1855-1866) de cette même faculté, désormais

logée dans le Palais universitaire (actuel musée des beaux-arts), puis recteur de l’Académie de Rennes (alors étendue sur 7 départements) de 1866 à 1873.

(Cf. portrait en dernière page)

La décision de hâter la construction d’une vraie salle de manipulations, même si elle intervient 4 ans après sa mort, doit certainement beaucoup àl’influence de sa personnalité sur les décideurs des années 80.

L’ambition de l’excellence

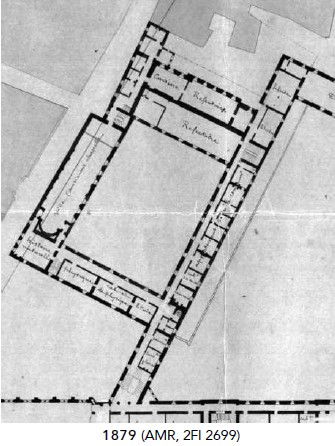

• Plan du pavillon Sud-Est construit par Martenot :

• Plan du pavillon Sud-Est construit par Martenot :

Sur la partie gauche de ce plan réalisé en août 1882, on voit le chevet de la chapelle (terminée en 1879), le plan des chambres des maitres (surveillants) prévues aux 2ème et

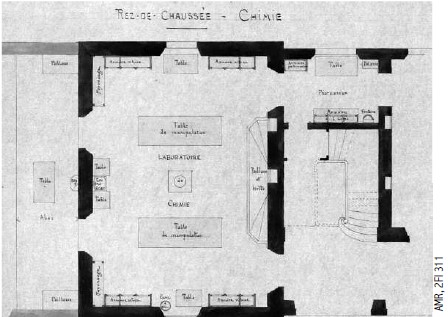

3ème étages et, à gauche, celui des locaux de chimie prévus au rez-de-chaussée. Ceux-ci se composent d’Est en Ouest,

– d’une courette à demi-couverte prévue pour les expériences qui nécessitent le plein air,

– de la salle de manipulations elle-même reliée par le petit cabinet du professeur à

– l’amphi de cours.

On remarque, figuré en grisé, l’extrémité Est du vieux lycée à laquelle la nouvelle consruction va s’adosser. Les salles très éclairées le jour seront désormais éclairées au gaz le soir et disposent de l’eau courante. Elles sont équipées de meubles commodes dessinés par l’architecte ce qui nous permet de les comparer à ce qui subsiste.

Transformations

La salle de chimie, avant même d’être officiellement désaffectée lors de la Rénovation/Restructuration amorcée en

Rénovation/Restructuration amorcée en

1993, avait subi plusieurs modifications.

• Les armoires sont restées conformes aux dessins de MARTENOT mais la dimension de la hotte est très réduite par rapport à celle livrée en 1887 et dont, grâce à la crasse du mur, on devinait encore la trace avant la rénovation. (Cf.photo p 11)

• Les changements principaux concernent les « paillasses » (tables de manipulation).

• La place centrale de la salle, autrefois occupée par le poêle, a été équipée d’une troisième paillasse, de dimension plus réduite.

Le soubassement de ces paillasses a peu changé mais les tables revêtues autrefois d’un carrelage clair ont reçu en 1933-34 au témoignage de M. Joseph RAIMBAUT (ancien élève du lycée et ancien

professeur de mathématiques), un revêtement en mosaïque réalisé par la maison ODORICO. Ce revêtement de mosaïque est identique à celui de la table sur laquelle repose la « petite hotte », ce qui permet peut-être de dater l’aménagement de celle-ci.

• Les panneaux de bois qui séparaient les paillasses en deux, longitudinalement, ont disparu pour faire place à une rampe de distribution de gaz en dessous des étagères.

longitudinalement, ont disparu pour faire place à une rampe de distribution de gaz en dessous des étagères.

Rénovation

Les normes de sécurité actuelles et l’évolution de l’enseignement rendaient cette salle de moins en moins adaptée.

Son plafond qui s’effondrait et la corrosion des conduites de gaz la rendaient même dangereuse.

Elle fut condamnée avant même que la Rénovation ne soit programmée.

• Lors de l’élaboration de la phase « Patrimoine » (phase 7), il fut décidé qu’elle ne serait plus salle de

cours, mais que, rénovée et restaurée, elle subsisterait comme témoin du lycée conçu par MARTENOT.

L’Amélycor (Association pour la mémoire du lycée et du collège de Rennes) en a fait une sorte de

« cabinet de curiosité » où sont présentés des échantillons des riches collections du lycée (chimie mais

aussi physique et histoire naturelle).

• Le nom de « HEBERT » – nom d’un professeur de physique-chimie hors norme qui a enseigné en ces lieux – a été conféré à cette salle en hommage à son élève Alfred JARRY qui – remaniant la geste potachique déjà riche consacrée à cet enseignant calamiteux – a fait de son personnage, l’universel « Père Ubu ».

Avenir de la salle de chimie et de ses annexes

Les annexes ce sont l’espace sous verrière et la courette sur lesquels s’ouvrent les portefenêtres de la salle « Hébert ». Au cours des discussions qui ont accompagné les travaux de rénovation, l’architecte Joël GAUTIER a envisagé la possibilité de couvrir ces espaces ce qui aurait permis d’y installer des expositions permanentes ou temporaires. Il n’a pas pu disposer des fonds nécessaires.

On peut y accéder directement par une petite porte qui ouvre de plain-pied entre les deux grilles, ce qui éviterait d’entrer dans la cité scolaire. Cet espace n’est cependant pas aux normes pour remplir un véritable rôle muséal autonome. Outre l’absence d’un « accès handicapé », il est aussi dépourvu de toilettes (obligatoires dans tout lieu qui accueille du public). L’utilisation des toilettes situées en face, dans l’abside de la chapelle, impliquerait de pénétrer dans l’enceinte de la cité scolaire.

Classement ou pas classement ?

L’enthousiasme manifesté par les participants au colloque de l’ASEISTE attestait du caractère exceptionnel de la salle Hébert et l’idée de classement procédait de la crainte de la voir disparaître en l’absence d’obstacle administratif. Il a semblé au bureau de l’Amélycor, d’une part que la définition par les autorités régionales et départementales d’un « espace patrimoine » dans la cité scolaire, valait classement et que d’autre part la procédure de classement n’était pas sans risque.

Elle pourrait, en effet impliquer un retour au statu quo ante qui remettrait en cause l’aspect éclectique des collections présentées en salle Hébert et ne serait envisageable que si l’on couvrait la courette.

A.T.