Zacharie retrouve Moïse

Ceci n’est pas un message codé mais résume la fin d’une quête concernant le moulage

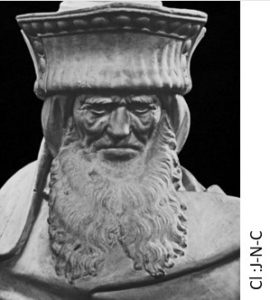

en plâtre ci-contre : le buste d’un noble vieillard barbu au regard apitoyé et las, dont l’imposant couvre-chef désigne souvent, dans l’iconographie chrétienne occidentale, un Juif d’importance (Caïphe, le grand -prêtre, ou encore Joseph d’Arimathie…).

(Caïphe, le grand -prêtre, ou encore Joseph d’Arimathie…).

De la mémoire visuelle des gypsothécaires à qui nous avions fait visiter la collection de plâtres du lycée en septembre 2019, avait immédiatement surgi une identité : Zacharie, (un prophète juif du VIè siècle av n.è, ayant « annoncé » Jésus selon les chrétiens). Le nom d’Albi avait même été murmuré mais des travaux de restauration dans le déambulatoire de la cathédrale Sainte-Cécile nous empêchèrent de vérifier si le Zacharie, qui y veille depuis 1480 en compagnie d’autres personnages de l’Ancien Testament, était bien l’original du « nôtre ». Rien à regretter, la piste était fausse. En feuilletant un livre, nous sommes tombés sur le « bon », sculpté 76 ans plus tôt par Claus Sluter et son atelier, à la Chartreuse de Champmol à côté de Dijon. Sur la photo de première page du présent numéro, on peut identifier le prophète à son nom, écrit en grandes lettres gothiques, mais aussi à l’inscription latine sur le phylactère, signifiant : « ils pesèrent mon salaire à trente deniers d’argent » (Zacharie. XI,12).

. Zacharie n’est pas le personnage le plus photographié du monument connu sous le nom énigmatique de « Puits de Moïse ».

Construit dans un des cloîtres de la Chartreuse, celui-ci n’est « puits » que pour avoir été élevé sur un point d’affleurement de la nappe phréatique transformé en bassin d’eau vive. Au centre de ce bassin se dresse un puissant massif hexagonal flanqué sur chaque face, d’une statue en pied, travaillée en haut-relief et revêtue de peinture polychrome, figurant un personnage biblique annonciateur du Christ. Ce massif supportait la plateforme d’un calvaire aujourd’hui détruit.

Logiquement – « à tout seigneur, tout honneur » – c’est le nom de la figure la plus prestigieuse qui a été retenu pour désigner l’ensemble :  celui de Moïse. (Ci-contre à gauche). Réalisé de 1395 à 1405, ce monument avait été commandé par Philippe le Hardi (1364-1404) ; le duc s’y est d’ailleurs fait représenter, à la droite de Zacharie (Cf. schéma ci-dessous), dans le personnage de Jérémie. Il avait également

celui de Moïse. (Ci-contre à gauche). Réalisé de 1395 à 1405, ce monument avait été commandé par Philippe le Hardi (1364-1404) ; le duc s’y est d’ailleurs fait représenter, à la droite de Zacharie (Cf. schéma ci-dessous), dans le personnage de Jérémie. Il avait également

confié à Claus Sluter la réalisation de son tombeau dans la chapelle de la Chartreuse dont il voulait faire la nécropole des ducs de Bourgogne.

Dans cette oeuvre, le réalisme de ce que l’on appelle le « gothique international » laisse poindre un souci d’autonomie des figures qui sera une des caractéristiques des recherches de la Renaissance.

Les moulages en plâtre, achetés par les lycées n’étaient le plus souvent que des « citations » d’oeuvres pour des raisons de coût mais aussi de temps scolaire disponible. Dans le cas de « notre » Zacharie seul le buste est reproduit. La vocation de ces plâtres était double : servir de modèles aux élèves pour s’exercer au dessin dit « d’imitation » mais également, comme au temps de la gypsothèque de Louis XIV, diffuser les formes des oeuvres admirables. Longtemps cantonnée à l’antique, l’admiration s’étendit au XIXè siècle aux oeuvres d’autres époques. A en juger par le plaisir pris à « pister Zacharie », le pouvoir « d’envoûtement » des plâtres opère encore.

A. T.

N B. Pour aller plus loin on peut lire l’excellent blog de Jean-Yves Cordier (dont sont tirées les photos du pilier et le schéma de distribution des figures) :

https://www.lavieb-aile.com/2019/09/le-puits-de-moise-de-la-chartreuse-de-champmol-a-dijon.html