Quand la salle Hébert fait son cinéma

L’image que renvoie l’univers pharmaceutique manque de chaleur et de couleur. Pour « vendre » un médicament et, derrière lui, le laboratoire qui le produit, rien de tel que de raconter en vidéo une vraie et belle histoire : une histoire de découverte ! L’histoire se situe au début des années 1920, en Indochine, le domaine de recherche est celui des levures, déjà bien défriché1, le héros, Henri Boulard, un microbiologiste, ingénieur agronome de formation.

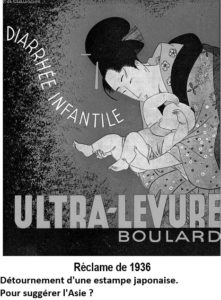

Henri Boulard chargé des entrepôts d’alcools dans une Indochinealors en proie au choléra, avait l’espoir de trouver, à la demande des brasseurs, des levures de bière supportant la chaleur de ces contrées ; mais c’est en observant les cholériques qu’il fit un constat décisif : ceux des malades qui buvaient une décoction à base de peaux de litchis ou de mangoustans échappaient aux terribles diarrhées déclenchées par la maladie. L’analyse des peaux des deux fruits lui révèla l’existence d’une souche tropicale de la famille des saccharomyces, cette levure se développant à la température du corps humain. Plus question de fabriquer de la bière sous les tropiques ! Henri Boulard tenait là un médicament. Baptisé Saccharomyces boulardii, breveté en 1923, le médicament fut ensuite commercialisé en ampoules buvables sous le nom d’Ultra-Levure par allusion à la température relativement élévée à laquelle cette souche se développe.

En 1953, il fut vendu et appartient désormais à la société pharmaceutique qui a contacté le lycée Émile-Zola en septembre 2020, pour

avoir l’autorisation de filmer, en Salle Hébert, des séquences d’un film vidéo montrant le biologiste au travail.

Après avis favorable du Conseil d’Administration et contre une modeste rétribution, le tournage a pu avoir lieu dès le mercredi 7 octobre 2020.

Les scènes évoquant l’Indochineayant été tournées dans la bambouseraie  d’Anduze, ce fut un tournage léger (un comédien, une réalisatrice et un chef opérateur plus un conseiller pour les gestes de l’expérience) et qui a été bouclé dans la journée.

d’Anduze, ce fut un tournage léger (un comédien, une réalisatrice et un chef opérateur plus un conseiller pour les gestes de l’expérience) et qui a été bouclé dans la journée.

Les amélycordiens avaient pour l’occasion, débarrassé le coin sud-ouest de la salle de tout ce qui n’avait pas trait à la chimie et sélectionné des objets, des instruments (dont un microscope) et une étuve, utilisés à l’époque, ce qui renforce l’authenticité du décor.

Agnès Thépot

On peut regarder cette vidéo – très courte et rapide (2,5 mn) – à https://www.youtube.com/watch?v=SWNH5dFgXp4

C’est par l’étude des fermentations et des levures, que les travaux de Louis Pasteur (1828-1895) ont commencé.

Cl. J-N C