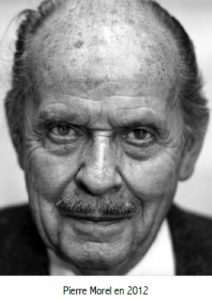

Pierre Morel

(Saint-Aubin-du-Cormier, 13/4/1923 – Paris, 28-12-2020)

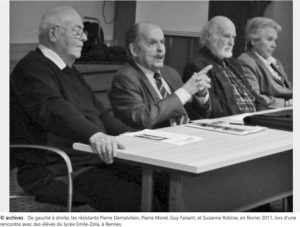

Pierre Morel, ancien élève du lycée, résistant, vice-président de la Fondation de la Résistance, est décédé le 28 décembre

dernier à l’âge de 97 ans. En 2011, il était revenu dans son ancien établissement pour témoigner de son engagement devant

une classe de première. Son énergie et son humour avaient fait merveille ce jour-là et livré l’une des clés du personnage.

Il avait su conserver au fil des années une force de conviction et une jeunesse communicatives. Cette visite avait été aussi l’occasion pour lui de rappeler le rôle joué par le lycée dans son choix de résister.

Dans un entretien vidéo donné sur le site de la Fondation de la Résistance en 2018, rappelant les facteursquil’avaientpoussé à agir, il citait tout d’abord le milieu familial et l’éducationreçue à l’école primaire et au lycée. L’internat qu’il avait fréquenté entre 1934 et 1939, de la 6° à la seconde, l’avait particulièrement marqué. Des internes, il disait qu’ils « étaient rebelles par principe, et légèrement anars sur les bords, acceptant la discipline avec une certaine difficulté ». Et puis, il y avait l’époque, notamment la guerre d’Espagne. Les internes, « sans être nécessairement politisés », étaient sollicités « pour des prises de position sous forme de quêtes, de distributions d’insignes, de distributions de tracts qui impliquaient d’un côté la bande à Franco et de l’autre les Républicains ». Bien entendu, ses sympathies étaient républicaines.

l’éducationreçue à l’école primaire et au lycée. L’internat qu’il avait fréquenté entre 1934 et 1939, de la 6° à la seconde, l’avait particulièrement marqué. Des internes, il disait qu’ils « étaient rebelles par principe, et légèrement anars sur les bords, acceptant la discipline avec une certaine difficulté ». Et puis, il y avait l’époque, notamment la guerre d’Espagne. Les internes, « sans être nécessairement politisés », étaient sollicités « pour des prises de position sous forme de quêtes, de distributions d’insignes, de distributions de tracts qui impliquaient d’un côté la bande à Franco et de l’autre les Républicains ». Bien entendu, ses sympathies étaient républicaines.

C’est donc assez logiquement, qu’il prend contact avec la résistance dès le début de la guerre. En 1939, il fait sa rentrée au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand où son père, chef d’atelier des réparations de l’armée de l’air a été muté. Dans le courant de l’année scolaire 1940/1941, il rejoint un groupe d’élèves « qui ne supportaient ce qui se passait », encadrés par deux enseignants, Jean-Michel Flandin, professeur de lettres, et Etienne Saintenac, professeur de philo, futur responsable du mouvement Combat. La « première arme du résistant est alors la craie », il participe activement avec ses camarades à la campagne de graffitis lancée par Radio-Londres en janvier 1941. « Imprudent et amateur », il se fait repérer par la police de Vichy. Il revient alors avec sa mère à Rennes en décembre 1941, et renoue avec le lycée en janvier 1942, dans la classe de philo 2, comme externe libre. C’est là qu’il est recruté par deux anciens « bons copains », Bernard Dubois et Robert Tiercery, dit Fred, qui venaient de quitter l’établissement l’année précédente, et qui, devenus étudiants, travaillaient pour le réseau de renseignement Périclès. Pierre Morel y enrôle

à son tour quelques condisciples – Jean Richard (maths, 1941), René Bichelot (philo 1), les Frères Jacques et Maurice Dordain (philo 1 et philo 2)- et une partie de sa famille.

Par l’entremise d’Herminie Prod’homme, cheville ouvrière du renseignement à Rennes, le groupe se rapproche de la mission Overcloud, de Joël Le Tac et Paul Moysan, établie à Brest, mais activ dans toute la Bretagne.

Après les arrestations du 2 au 7 février 1942 qui déciment une partie de l’organisation et d’autres formations qui lui étaient liées, comme le groupe Bretagne Enchaînée, les rescapés rejoignent le réseau Marathon, structure constituée à l’instigation du BCRA pour fédérer les compétences des organisations détruites ou affaiblies par les arrestations. Pierre Morel, désormais étudiant en médecine, fait partie d’une branche de cette fédération, le réseau Marathon-Chinchilla dirigé par Yves Mindren. En juin 1943, après l’arrestation d’Yves Mindren, Marathon-Chinchilla est intégré au réseau Oscar-Buckmaster qui dépend du Special Operations Executive (SOE), service secret britannique agissant en soutien des réseaux et mouvements de résistance en France

C’est dans ce contexte que Pierre Morel révèle son aptitude à l’action et à l’encadrement. En mai 1943, il abandonne ses études de médecine pour devenir résistant à plein temps. On lui confie la direction du secteur de Saint-Aubin-du-Cormier, Hédé, Guer et Dinard. Tout en poursuivant ses missions de renseignements, il fait de l’instruction militaire, il organise la récupération des stocks d’armement laissés par les britanniques en Bretagne après la drôle de guerre, il supervise l’aide aux aviateurs anglais et américains tombés dans sa zone, et veille au repérage des terrains de parachutage et à la réception des hommes et du matériel. En novembre 1943, ses responsabilités sont étendues à tout le nord de l’Ille-et-Vilaine et à une majorité du département des Côtes-du-Nord. Son père, sa mère, son jeune frère, Claude, élève du lycée, qui s’occupe de la région de Dinard, participent aux opérations. Il a vingt

Pierre Morel mène ces activités jusqu’à la vague d’arrestation du 28 novembre 1943 qui détruit le réseau. S’il réussit miraculeusement à échapper au coup de filet de la police allemande, beaucoup de ses compagnons et les membres de sa famille sont arrêtés. Son père est déporté le 2 août 1944 à Natzweiler, puis Dachau, Mauthausen et Ebensee, son frère à Neuengamme le 28 juin 1944 et sa mère est incarcérée à la prison Jacques Cartier. Sa mère sera libérée en juin 1944, son père et son frère seront rapatriés en mai 1945.

Morel met son secteur en état d’alerte et se cache au Roc-Saint-André. Son chef de réseau tente en vain de lui faire gagner l’Angleterre. L’échec de l’opération le pousse à gagner Paris en janvier 1944. Il entre alors en relation avec un réseau d’évasion par l’Espagne. Après plusieurs tentatives avortées de franchissement des Pyrénées dont l’une lui cause de graves blessures aux pieds dues au gel, il regagne Paris pour constituer une filière d’évasion par mer entre Lannion et l’Angleterre !

En mai 1944, il réussit enfin à passer en Espagne. Arrêté juste après son passage, il fait plusieurs séjours dans des prisons espagnoles, à Lérida, Saragosse et au camp de Miranda, mais il parvient finalement à atteindre Gibraltar et s’envole le 11 juillet 1944 pour l’Angleterre où il reçoit une formation de parachutisme dans un camp du SOE.

De retour en France, il demande à repartir au combat. C’est ainsi qu’il est affecté à la Première Armée française, à la tête d’un bataillon de chasseurs à pied, et qu’il participe à la campagne d’Alsace. Il est ensuite envoyé sur le front de l’Atlantique près la poche de Saint-Nazaire où il stationne jusqu’à sa démobilisation le 7 août 1945.

Après la guerre, il reprend ses études de médecine, passe son diplôme de chirurgien-dentiste en 1948 et commence à exercer, en libéral d’abord jusqu’en 1964, puis comme conseil et chargé de mission pour la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. En parallèle, il est aussi enseignant de législation sociale à l’Institut de médecine légale puis à l’Ecole Dentaire et à la faculté de chirurgie dentaire de Paris.

Après sa retraite, Pierre Morel accepte de prendre des responsabilités dans plusieurs structures associatives d’anciens résistants. Outre ses fonctions de vice-présidence de la Fondation nationale de la Résistance, il est ainsi successivement vice-président puis président de la Fédération nationale Libre Résistance qui regroupe les anciens agents français du SOE, président de 1999 à 2001 de l’Association nationale des résistants de l’Air, vice-président de la section Ile-de-France de l’Union française des anciens combattants, administrateur de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (2004-2012), président en 2004 puis président honoraire du Comité d’Action de la Résistance dont il était un membre actif depuis 1950.

Son action lui a valu de nombreuses décorations françaises et étrangères : il était, entre autres, Grand Officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent et palme, de la Médaille de la Résistance française, de la Médaille des évadés, de la Croix du combattant volontaire de la Résistance, de la Croix du combattant volontaire de 1939-1945 et du Titre de Reconnaissance de la Nation, de la King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (Royaume-Uni) et de la Medal of Freedom (États-Unis).

Au terme de l’entretien accordé à la Fondation de la Résistance en 2018, il disait « croire encore à certaines choses, les mêmes qu’à l’époque et (ne pas admettre) qu’on les foule aux pieds ». Il regrettait ainsi « qu’on laisse passer sur les stades les saluts nazis

qu’à l’époque et (ne pas admettre) qu’on les foule aux pieds ». Il regrettait ainsi « qu’on laisse passer sur les stades les saluts nazis

et la xénophobie qu’on retrouve à tout coin de rue ».

Sa vie a été un combat mené au nom des valeurs humanistes, ces déclarations faites au soir de son existence, témoignent qu’il l’a conduit jusqu’au bout, avec la même force et la même foi en l’homme.

Pascal Burguin