A partir de 1803, date d’entrée en fonctionnement du lyCf. Rare dessin par J-B Martenot en 1866 représentant

– (en bas) le lycée vu de la rue Saincée de Rennes, l’établissement ne change plus de statut même si, de 1815 à 1848, il change de nom en redevenant sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, le « Collège Royal de Rennes » : c’est désormais un établissement d’Etat au rayonnement académique.

Le Concordat signé entre le 1er Consul et le Pape a probablement facilité la cession à la paroisse de Toussaints – en remplacement de l’église paroissiale sinistrée en 1793 – de La Grand’ Eglise bâtie pour les jésuites ; cession qui, dans l’attente de la construction d’une hypothétique chapelle neuve, force l’aumônier de l’établissement à se rabattre sur la vieille chapelle « Saint-Thomas » qui « menace ruine » aux dires des architectes.

L’urgence est d’adapter le lycée à l’installation d’un nombre bien plus important d’internes :

– sacrifice des jardins – réservés jusque-là à la Communauté éducative – au profit de la construction d’une Cour des Jeux subdivisée en trois espaces équipés de latrines côté fleuve, et dédiés chacun à une tranche d’âge : Petits, Moyens et Grands.

– construction, au sud de cette cour de récréation d’une longue « galerie préau », accolée à la façade, dont la colonnade surmontée d’une terrasse masque l’accès à l’escalier d’honneur du pavillon central.

– aménagements de dortoirs.

Autant de travaux dont nous ignorons la date exacte mais qui ont été réalisés dans les premiers temps de la vie du lycée.

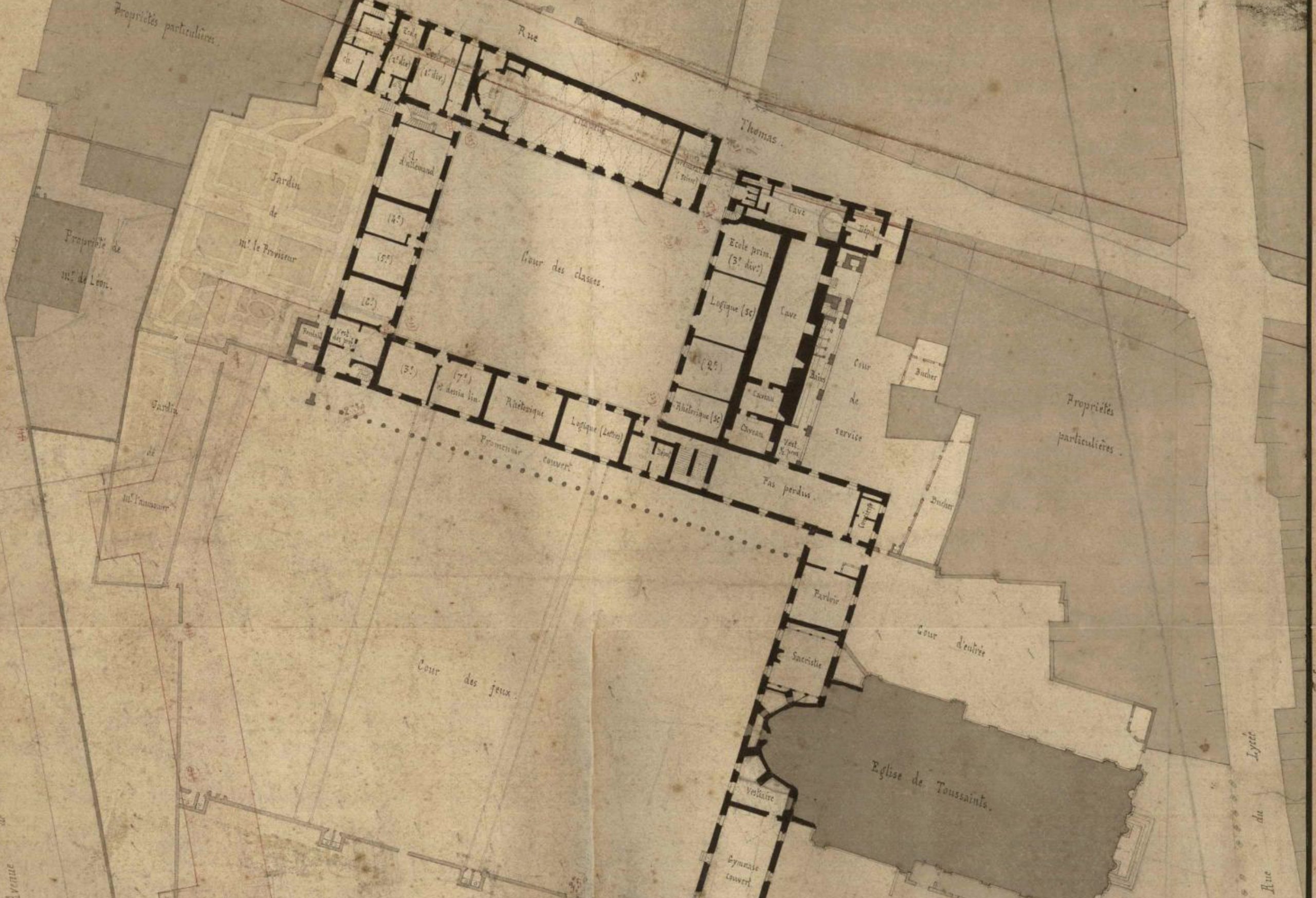

Cf. Plan de l’existant par J-B Martenot en 1858 (détail – NB: le sud est en haut) – AMR 2Fi 2663

En 1842, sous la conduite de l’architecte de la ville, Charles Millardet, deux chantiers sur les charpentes des toîts sont l’occasion d’améliorer la vie des internes.

L’un, situé au dessus des réfectoires, au sud-ouest, dans l’aile double dite « des cuisines » permet d’améliorer le volume et l’éclairage de deux dortoirs bas de plafond, grâce à la construction de deux voûtes en berceau dont l’espace est gagné sur les greniers du dessus.

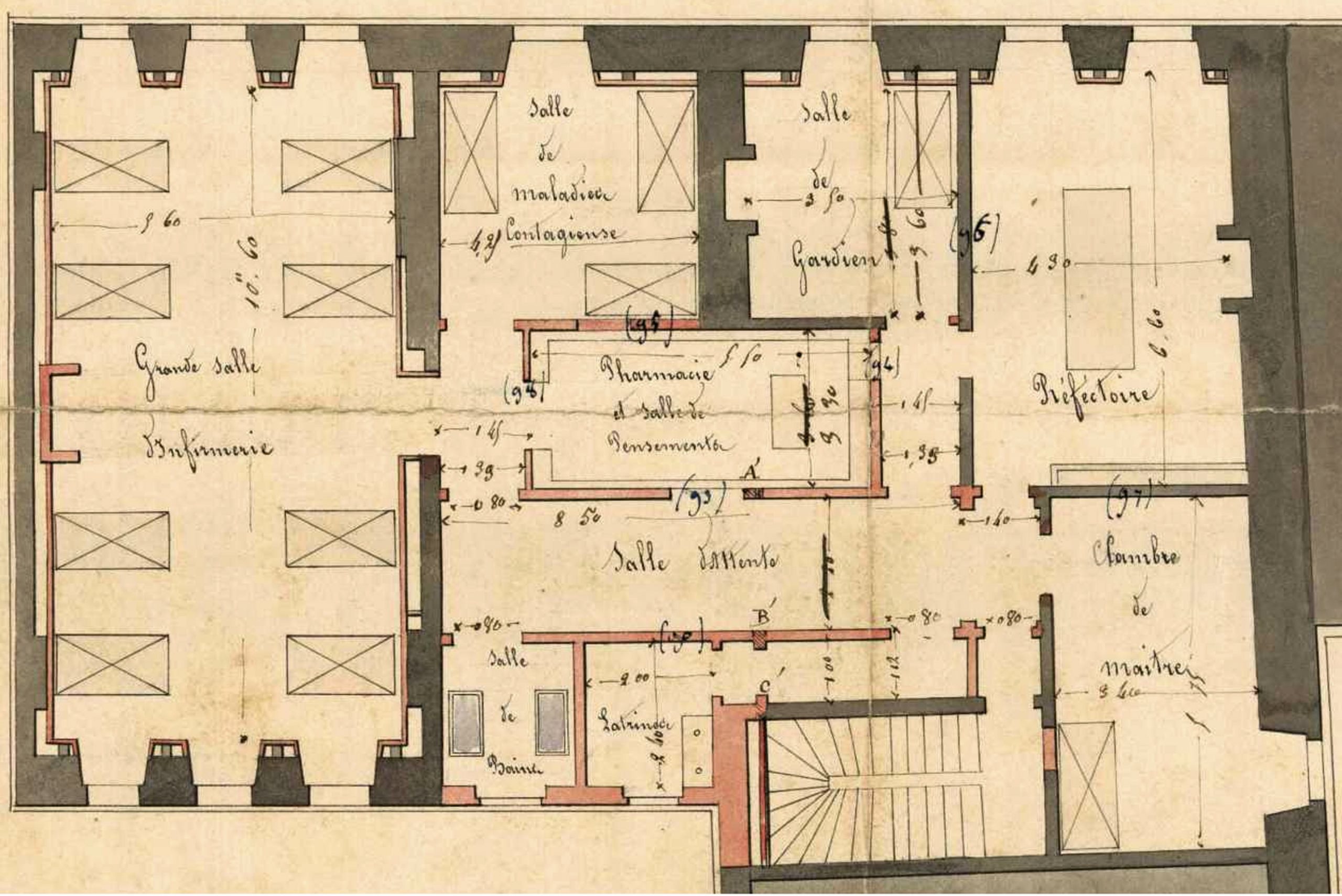

L’autre, concerne la couverture composite coiffant au sud-est les trois immeubles de l’ancien bâtiment de La Retraite. C’est là, sous les toits, que se trouve l’infirmerie (peut-être en souvenir de la présence autrefois, au rez de chaussée de l’école de chirurgie ?). Les travaux sont l’occasion non seulement d’améliorer l’éclairage par le recours à la lumière zénithale de grandes lucarnes, mais aussi d’améliorer le confort par l’isolation des murs comme de réorganiser l’espace de manière fonctionnelle (bloc central pour les pansements et médicaments) tout en tenant compte de l’hygiène (isolement des latrines, intallation de baignoires) et de la prophylaxie (isolement des contagieux).

Cf. Plan. Ch. Millardet. « Restauration de l’Infirmerie du Collège Royal de Rennes », approuvé par le préfet le13-6-1842 (AMR 2 FI 43 – détail)

Cf. Rare dessin par J-B Martenot en 1866 représentant

– (en bas) le lycée vu de la rue Saint-Thomas

– (en haut) l’envers du décor vu de la Cour des classes (les coupes dans les aîles nord /sud, montrent les lieux d’intervention de 1842 : les voûtes des dortoirs et à g. l’infirmerie) – (AMR.2Fi 2712 )

Théophile Busnel, 1883, Arrière du vieux lycée vu de la Cour des jeux avant travaux de reconstruction.